On a beau commencer à avoir l’habitude, c’est toujours ahurissant : l’habillage des sorties Computer Students, soigneusement pensé jusqu’au plus petit point de colle, est invariablement magnifique. Le(s) vinyle(s) inséré(s) dans une superbe pochette accompagnée d’un livret classieux, le tout scellé dans un emballage aluminium façon cachet d’aspirine effervescent XXL. Et la charte graphique, bien loin de diluer la musique qu’elle renferme, la sert complètement. Qu’il s’agisse de Big’N, de Drose ou aujourd’hui d’Oxes, contenu et contenant se rejoignent. L’objet enferme un truc lui aussi sidérant. Alors, c’est vrai, on connaissait déjà Oxes, on connaissait ce premier album tout à fois rectiligne, frénétique et fracturé mais on l’écoute pourtant comme si on ne l’avait jamais écouté avant. Alors, ça n’est pas la musique en elle-même, certes remasterisée pour l’occasion par Sarah Register, non, c’est plutôt tout ce qui l’accompagne : le livret bien fourni et la Peel Session gravée sur le second disque.

D’abord, l’éponyme : il a maintenant vingt ans et n’a toujours pas vieilli. Une poignée d’instrumentaux ébouriffés, aux brisures incessantes et au relief accidenté. Ce premier album, c’est deux guitares (Nat Fowler et Marc Miller) qui tour à tour se complètent, se font la gueule ou défouraillent à qui mieux mieux et au milieu, une batterie (Christopher Freeland). Svelte, taiseuse ou prolixe, peu importe, elle est toujours pile où il faut quand il le faut. Et à trois, Oxes construit des petites merveilles d’architecture où se mêlent Classique et Art Nouveau. Ça peut être exubérant une seconde et janséniste celle d’après, ça peut tout bousiller via une multitude de riffs heavy, plombés et très inspirés soutenus par un matraquage impitoyable puis subitement se calmer, arpèges délicats et pulsation aérienne fleurissant au beau milieu du champ de ruines. Frais et dynamiques, les sept titres s’enchaînent sans temps morts et – parce qu’il s’agit d’instrumentaux – finissent par n’en former qu’un, vibrionnant et disloqué.

Du très programmatique Dear Spirit, I’m In France qui montre dès l’ouverture ce par quoi va passer tout le reste jusqu’au Riki Creem Calls This One « Chivas Regal » final, il y aura du rentre-dedans (I’m From Hell, Open A Windle), du ténu bucolique (la fin de ce même titre), du ZZ Top déviant et mathématisé (Panda Strong), une batterie esseulée dont on se demande ce qu’elle fiche là tout en étant content qu’elle s’y trouve (toujours Panda Strong), du tendu et de l’inquiet (Your Street Vs. Wall Street), du très distordu étonnamment mélodique (And Giraffe, Natural Enemies) et pas le moindre essoufflement ni la plus petite baisse de régime. Volontiers sarcastique et terriblement efficace, Oxes dessine les grandes lignes du math-noise à venir sans jamais tomber dans les travers propres au genre : la complexité inutile, la démonstration et l’ennui. Rien de tout ça ici, juste des morceaux qui agrippent inexorablement.

Le riche livret permet de comprendre pourquoi via une foultitude de photographies et anecdotes montrant que si le trio refusait de se prendre au sérieux (ça parle évidemment pas mal de grosses boites noires, de guitares sans fil et des blagounettes pratiques du Baltimore Rowdy Collective), il prenait très au sérieux sa musique. Ce que laisse parfaitement entendre la Peel Session captée en 2002, tout à la fois vivante et rigoureuse où, entre deux tranches de rigolade, Oxes déclame ses psaumes déviants et muets à la pas tout à fait virgule près. Et au final, ce deuxième disque s’avère un complément intéressant, prolongeant le plaisir que procure encore aujourd’hui le premier.

On y découvre quelques titres issus de l’éponyme susmentionné dans des versions un peu différentes – les deux versions de Panda Strong par exemple – associés à des morceaux parus ou à paraître la même année sur le futur (et lui aussi inoxydable) Oxxxes ou sur single (en montrant au passage ce qu’aurait pu être les Foo Fighters s’ils avaient eu des idées). C’est joliment foutraque et drastiquement carré : les interludes vocaux sont incompréhensibles, ça rigole pas mal mais dès que ça joue, ça ne rigole plus et on reconnait sans peine le puzzle éparpillé de son noise-rock Schrödingerisé.

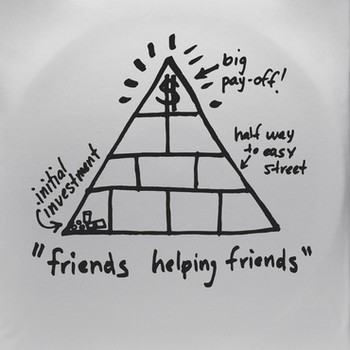

Bref, une nouvelle fois Computer Students frappe fort et met dans le mille : avec sa pochette peinte par Chris Freeland reproduisant celle d’origine, ces deux galettes irradiantes, son chouette entretien exclusif (pour celles et ceux qui ont commandé l’objet via le site du label), son magnifique livret et son emballage aluminium, on prend autant de plaisir à redécouvrir l’ensemble en en apprenant pas mal sur sa genèse qu’à le regarder.

Splendide.